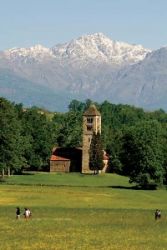

Il servizio alle chiese

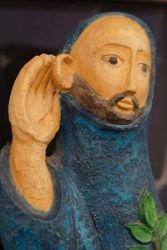

Fratello, sorella, se sei venuto in comunità non è per te stesso ma per i fratelli, uomini e cristiani. La missione è una funzione di tutta la chiesa, che tu realizzi nelle relazioni con quelli che non confessano Cristo a loro salvezza. La comunità non è fine a se stessa: essa è stata inviata al mondo per annunciare la buona notizia. Il senso della missione deve perciò pervaderla. Per attuare tale missione, la comunità può decidere la creazione di fraternità. Come i discepoli di Cristo inviati a due a due, i fratelli in missione e fraternità sono un segno dell’annuncio del Cristo presente. Fratello, sorella, tu provieni da una chiesa cristiana. Non sei entrato in comunità per rifare una chiesa che ti soddisfi, a tua propria misura; tu appartieni a Cristo attraverso la chiesa che ti ha generato a lui con il battesimo. Riconoscerai perciò i suoi pastori, riconoscerai i suoi ministeri nella loro diversità, e cercherai di essere sempre segno di unità. Guardati dal criticare meschinamente e con amarezza, senza amore, la chiesa. Più volte sarai tentato di farlo. Ma guarda prima la vita della comunità. Non scopri in essa tante deficienze come nella chiesa?

(Regola di Bose 41-43.45)